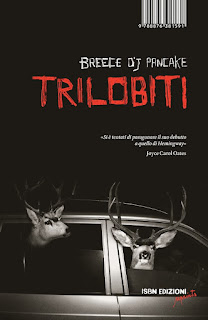

I racconti di Trilobiti, dodici smorfie di dolore e di

presagio, sono frustate, nella

migliore delle letture, e affiorano da un mondo blue collar dove un lavoro più

o meno onesto è già tutto. Siamo nella Virginia occidentale, l’unico stato nato

dalla guerra di secessione (come dire: un caso a parte) e Ginny, Jim, Sally,

Buddy, Ellen, Skeevy, Corey (solo per citare l’inizio di una lunga teoria di

nomi) sono imprigionati in un terra dura, che li nutre con il carbone

incastonato tra arenaria e argilla, l’unica ricchezza, a parte la caccia e la

pesca, vissute ancora in modo primordiale. Scavano in miniera, vivono in carcasse di treni, abitano in

macchine sfondate, le case dove cercano rifugio sono baracche degne del più

infimo dei juke-joint e lo spettacolo più eccitante che gli può capitare è

andare a vedere un mangiatore di serpenti. Questo è il paesaggio e siamo anche

oltre il proletariato di Raymond Carver, in direzione ostinata verso il basso:

uno dei lavori più agognati è viaggiare sul fiume, dove è sempre dura perché

per rovinarsi basta che “qualcosa va storto, ci si aggrappa al cavo sbagliato,

si fa un movimento stupido alle chiuse del canale. Ma se niente va storto, per

un mese ci si ferma e se si è fortunati si può vivere in questo modo per il

resto dei propri giorni”. In queste condizioni, anche solo una vaga idea di

felicità rimane molto lontana e i rapporti sono sempre segnati da una violenza

strisciante che, non di rado, si manifesta in modo eloquente e spietato. La

scrittura di Breece Dexter John Pancake è intuitiva, aspra, intrisa di blues,

attenta al minuscolo del quotidiano, al particolare della frase e alla

formazione di frangenti che si stagliano nei racconti, passo dopo passo, con

tutta la fatica di arrivare a un’espressione compiuta: “Voglio parlare, ma le

immagini non diventano parole. Mi vedo disintegrato, ogni cellula a miglia di

distanza dalle altre. Le rimetto tutte insieme e mi inginocchio sull’erba

scura. Mi sdraio a faccia in su e guardo a lungo nel vuoto prima chiudere gli

occhi”. Trilobiti

alimenta i fantasmi e al saldo delle celebrazioni di Kurt Vonnegut, Tom Waits,

Joyce Carol Oates, Andre Dubus, mostra un talento chiarissimo, senza dubbio,

anche se la tormentata storia di

Breece D’J Pancake risuona indissolubile e in tutto il suo peso dagli unici

racconti che ha lasciato. E’ il limite di frammenti collezionati per sempre,

che sappiamo meravigliosi e nello stesso tempo brutali e disperati perché né

lui né la sua scrittura avranno modo di crescere. Il fatto che si sia sparato

(in modo voluto o accidentale, non fa molta differenza) lo rende tale e quale

uno dei disperati protagonisti di Trilobiti e il processo di identificazione

passa persino attraverso attraverso la percezione che le sue paure possano

allontanarsi “in cerchi concentrici attraverso il tempo, per un milione di anni”.

Anche lui è partito: solo i Triboliti resteranno per sempre, proprio come fossili duri,

secchi e compatti che lasciano aperta la porta a un’infinità di domande.

giovedì 31 gennaio 2013

mercoledì 30 gennaio 2013

Don DeLillo

Se l’omicidio è l’espressione del potere, il terrorismo

diventa la forma definitiva di arte e il complotto ordina tanto il matrimonio

di seimilacinquecento coppie del reverendo Moon quanto il funerale funerale di

massa di Khomeini: nei piani inclinati di Mao II, che portano da New York a

Beirut, “il futuro appartiene alle masse” e il destino è deciso altrove. Nello

spiraglio aperto sulla realtà del mondo moderno, Don DeLillo accetta, prima di

tutto, una sorta di subalternità del narratore nel tracciare ipotetiche

coordinate per comprendere le deviazioni e i fallimenti genere umano: “Anni fa

credevo ancora che fosse possibile per un romanziere alterare la vita interiore

della cultura. Adesso si sono impadroniti di quel territorio i fabbricanti di

bombe e i terroristi. Ormai fanno delle vere e proprie incursioni nella

coscienza umana. Era quanto solevano fare gli scrittori prima che fossimo tutti

incorporati”. Ciò non toglie che possa essere ancora un validissimo e quanto

mai ispirato testimone: Mao II ha visto il futuro con lucida visionarietà, una crepa nel

tempo dalle linee nette, profili precisi e senza una sbavatura, tagliente come

i bordi di un diamante (non a caso Thomas Pynchon ha detto che Mao II è un gioiello). Una percezione

molto avanzata nel tempo e in tutti i sensi che, isolando un tratto in

apparenza confuso e frenetico della storia occidentale, fugge dal tentativo di

vedere una trama complessiva, anche nel romanzo stesso, e collima il mirino con

un orizzonte molto lontano. Mao II è del 1991, nell’empty sky di New York del 2001 sarebbe

stato poco meno di una parabola e all’alba del 2011 è ancora pericolosamente

attuale, soprattutto dove Don De Lillo dice: “In società ridotte allo sperpero

e alla sovrabbondanza, il terrore è l’unica azione significativa. C’è troppo di

tutto, ci sono più cose e messaggi e significati di quanti ne possiamo usare in

diecimila vite. Inerzia e isteria. E’ possibile la storia? C’è qualche persona

seria? Chi dobbiamo prendere sul serio? Solo il credente letale, la persona che

uccide e muore per la fede. Tutto il resto viene assorbito. L’artista viene

assorbito. Il pazzo per strada viene assorbito, trasformato e incorporato. Gli

dai un dollaro, lo metti in uno spot televisivo. Solo il terrorista resta

fuori. La cultura non ha ancora trovato il modo di assimilarlo. E’ sconcertante

quando uccido l’innocente. Ma questo è precisamente il linguaggio per essere

notati, l’unico linguaggio che l’occidente comprenda. E poi il modo che hanno

di determinare l’idea che ci facciamo sul loro conto. Il modo che hanno di

dominare il flusso interminabile delle immagini”. Il ritmo che Don DeLillo

impone alle parole è l’unico in grado di competere con quello che raccontano,

ovvero l’impero dominante delle ultime notizie, il costante trasecolare di fronte

alle novità che appaiono, che deflagrano, che turbano e che s’impongono ed è

vero che “i libri non finiscono mai”, ma bisogna anche dire che Mao II è qualcosa in più di un romanzo,

bellissimo e complesso. E’ un incubo a occhi aperti. La realtà. Una premonizione.

lunedì 28 gennaio 2013

Guy Vanderhaeghe

Shorty

McAdoo è il classico personaggio che ha visto e vissuto troppo. Ha attraversato

in prima persona the real wild West,

è stato guida perspicace in cerca di frontiere da superare e ha seguito i

cacciatori nelle loro scorribande. E’ l’uomo che sta cercando Damon Ira Chance,

produttore cinematografico con un’idea fissa: quella di realizzare un enorme

colossal, il film definitivo sul West. Nella sua distorta percezione della

realtà, Shorty McAdoo è il serbatoio infinito di tutte le storie e le identità

che dovrebbero riempire i chilometri di pellicola del futuro capolavoro.

Ovviamente il suo status gli impedisce di può occuparsene in prima persona, così

incarica un giovane sceneggiatore, Harry Vincent, di rintracciarlo e di

cavargli quanto più materiale utile si riesca. Non senza resistenze, Shorty

McAdoo accetta infine di raccontare la sua storia e la differenza, il contrasto

tra il suo West e quello che vorrebbe Hollywood, è il cardine su cui si regge

il romanzo di Guy Vanderhaeghe. Una contraddizione che vede il tronfio Damon

Ira Chance in prima linea, così certo e presuntuoso delle proprie idee da non

accorgersi che La storia di Shorty,

quella che Harry Vincent sta raccogliendo su sua commissione, non corrisponderà

mai ai suoi progetti. Forse ha ragione quando dice: “Gli americani sono un

popolo pratico, amano i fatti; i fatti sono solidi, reali. L’americano medio si

sente sciocco quando si gode una storia inventata, si sente infantile,

insicuro, un’acchiappaluna, un sognatore. Non vuole sentirsi imbrogliato o

preso per i fondelli, non vuole sentirsi un sempliciotto che acquista merce da

un ciarlatano. Preferisce credersi virtuoso perché ha imparato qualcosa di

utile, si è informato e migliorato”. Nel West di Shorty, che Guy Vanderhaeghe

descrive con un occhio di riguardo per Cormac McCarthy e con i ritmi serrati di

Jim Harrison, i fatti sono troppo duri e crudeli per il cinema e se è vero che “la

poesia dei fatti è la poesia dell’anima americana” non è detto che quest’ultima

debba coincidere necessariamente con quella di Hollywood. “Il principio di un

film è la rivelazione” scrive Guy Vanderhaeghe e la sua esistenza è tutto nel

movimento, nella velocità, nell’impressione. Fa leva sulle emozioni, sui

sentimenti e non lascia il tempo e il modo di osservare, discutere,

riesaminare, pensare. Per chi ha scavalcato le montagne, cavalcato attraverso

le praterie e assistito ai massacri di esseri viventi di ogni specie e forma “Hollywood

è una tazza di latte acido, buono al massimo per attirare le mosche”. La

diffidenza di Shorty McAdoo è contagiosa, tanto che mamma Reardon, sua ospite

californiana dice, giusto per rendere l’idea: “La gente del cinema non entra

nella mia casa, se posso farne a meno. Sono tutti ladri e puttane, a parte i

cowboy; quelli magari sono maleducati, ma onesti”. Probabilmente soltanto un

canadese, quale è Guy Vanderhaeghe, poteva camminare sul filo di rasoio tra due

miti americani senza paura di cadere, cioè con quell’equilibrio che gli

consente anche un finale ad effetto, proprio nel cuore di Hollywood.

mercoledì 23 gennaio 2013

Stephen King

Nella prolifica produzione di Stephen King, oltre ai fisiologici alti e bassi, ci sono romanzi che rivestono un significato particolare e resistono con maggiore decisione al passare degli anni, fino a diventare dei (suoi) classici. Misery è uno di quelli e lo stesso Stephen King si è dilungato in On Writing, raccontandone la genesi e la natura. Tutto nasce da un’appunto su un tovagliolo preso durante un volo verso Londra. Arrivato in albergo e in preda al jet lag (e ai postumi dei suoi abusi) a Stephen King ronzava in testa l’idea che si era segnato sull’aereo e chiese alla reception di trovargli un posto tranquillo dove poter scrivere. Gli diedero la scrivania dove, così sembra, lavorava (e morì) Ruyard Kipling e lì butto giù l’essenza di Misery, nella forma di un racconto con il working title di The Annie Wilkes Edition. E’ solo l’inizio perché i personaggi erano destinati a prendersi tutto quello che volevano e lo stesso Stephen King dice che “nessuno dei particolari e degli episodi di quella storia nasceva da una trama prestabilita; erano elementi organici, ciascuno di essi una parte ancora nascosta del fossile”. Una volta liberati avrebbero popolato un trama agghiacciante e claustrofobica, che vale la pena riassumere ancora una volta. Paul Sheldon è uno scrittore famoso e popolare (non sempre le due definizioni coincidono) soprattutto per la serie che ha come protagonista Misery Chastain. Viene salvato da un pauroso incidente stradale a Silver Creek, tra le nevi del Colorado, da Annie Wilkes. Quello che all’inizio sembra un miracolo (la sua salvatrice è un’ex infermiera che fa l’impossibile per guarirlo) diventa un incubo perché è anche la sua ammiratrice numero uno. Quando scopre che il suo amatissimo e curatissimo scrittore ha deciso di concludere la serie di Misery, facendo morire l’eroina, Annie Wilkes si trasforma nella sua aguzzina. Il ritratto che ne fa Stephen King in On Writing è abbastanza credibile: “Annie Wilkes, l’infermiera che tiene prigioniero Paul Sheldon in Misery, può sembrare una psicopatica a noi, ma è importante ricordare che lei si vede perfettamente equilibrata e razionale; è, anzi, una donna minacciata che cerca di sopravvivere a un mondo ostile pieno di burbe e caccolicchi”. Misery è l’apologia delle ossessioni: l’ossessione per le storie che vivono di vita proprio l’ossessione dello scrittore per i suoi personaggi, l’ossessione dei fans per lo scrittore che secondo Stephen King partecipano insieme a una sorta di magia, e guai a chi la tocca. Ai primi tocca la costanza della lettura, agli altri rispettare la regola, secondo Stephen King, per cui “scrivere è tirarsi su, mettersi a posto e stare bene”. Per Paul Sheldon è un bel problema, visto che è finito nel maelström dell’ossessione, e in effetti è lì la soluzione di Misery. Anni dopo, così vuole il destino, toccherà anche a Stephen King, investito da un furgone senza controllo, finire come lui. Per fortuna, senza una Misery Chastain da tenere in vita e senza Annie Wilkes intorno.

martedì 15 gennaio 2013

Nathanael West

E’ sempre vero che “tutti hanno

una storia da raccontare” e la Signorina Cuorinfranti, pseudonimo dietro il quale si nasconde un

giornalista la cui carriera è finita in un vicolo cieco, raccoglie interi

cahiers de doléances di tutta la città. Siamo a New York, subito dopo il crollo

finanziario ed economico del 1929, una crisi che si protrae come un’epoca a sé

stante, dove tutti vivono in un limbo grigio e cupo. La Signorina

Cuorinfranti, che ha “una fissa per

l’umanità”, non si limita a leggere confessioni e suppliche e resoconti di vite

in pezzi che arrivano sulla sua scrivania in forma di lettere. Non gli basta

nemmeno rispondere nello spazio della sua rubrica e fatica sempre di più ad

arginare lo strazio con le parole finché “aizzato dalla sua coscienza, cominciò

a generalizzare: gli uomini hanno sempre combattuto contro la loro misera

condizione ricorrendo ai sogni. Anche se un tempo i sogni erano stati molto

potenti, oggigiorno il cinema, i giornali e la radio li rendevano puerili. Tra

i tanti tradimenti, questo era senz’altro il peggiore”. E’ allora che la Signorina

Cuorinfranti decide di togliersi la

maschera e di scoprire i volti, le vite che si nascondo dietro le storie che

riceve ogni giorno. La linea di confine viene varcata in vari speakeasy dove bevono

whisky (parecchio) e quando si incontrano per caso, per sbaglio o quando si

danno un appuntamento è per confrontarsi (diciamo così) su livelli dove non è

escluso nulla, dal sesso alla fede fino alla violenza. Il romanzo, spaccato in

più episodi, in cui la Signorina Cuorinfranti è sempre protagonista è un’odissea negli inferi

psicologici della solitudine non meno che in quelli della promiscuità, in cui

la città (e nello specifico, New York) ha un ruolo determinante. Le condizioni

storiche e metropolitane non sfuggono a Nathanael West dato che gli è ben

chiaro che “gli americani avevano dissipitato la loro energia razziale in

un’orgia di pietre spaccate. Nella loro breve esistenza avevano spaccato più

pietre loro di quante ne avessero spaccate gli egiziani in tanti secoli. Per di

più avevano compiuto questo lavoro con isterica disperazione, quasi si

rendessero conto che quelle pietre un giorno li avrebbero spaccati a loro

volta”. Il romanzo non è una lettura agevole, è pieno di spigoli e di angoli

bui e lo slang di Nathanael West è grezzo e martellante perché pesca

direttamente dalla disperazione di un’intera umanità imprigionata nelle proprie

debolezze: Signorina Cuorinfranti,

come il personaggio da cui prende il titolo, le riflette e come un medico trasportato

più dall’emozione che dalla scienza alla fine si lascia contagiare, tanto che

arriva ad ammettere che “aveva la sensazione che il suo cuore fosse una bomba,

una bomba complicata che avrebbe finito per scoppiare in maniera molto

semplice, devastando il mondo senza neanche farlo tremare”. E’ l’effetto

primario di Signorina Cuorinfranti,

che non concede alcun margine di trattativa ed è duro, aspro e bruciante, tutte

doti che ne hanno fatto un classico.

mercoledì 9 gennaio 2013

Joseph Mitchell

Joe

Gould è l’archetipo del bohémien inconcludente, sempre affetto dalle tre S

(stomaco vuoto, sbornie e senzatetto) e da un sogno troppo grande e/o

altrettanto confuso. Quello che Joe Gould insegue nelle backstreets del Village

è “una storia orale del nostro tempo”, un’opera destinata a essere lunga come undici Bibbie. Cominciata sei

anni prima e mai finita è lo scopo supremo della sua vita e l’idea, come poi

avrebbe confermato tra gli altri anche un intellettuale lucidissimo come Howard

Zinn, ha un suo peso specifico perché “ciò che la gente dice è storia. Quello

che un tempo pensavamo fosse storia, re e regine, trattati, invenzioni, grandi

battaglie, decapitazioni, Cesare, Napoleone, Ponzio Pilato, Colombo, William

Jennings Bryan, è solo storia ufficiale, in gran parte falsa. Io scriverò la

storia alla buona delle moltitudini in maniche di camicia, quello che hanno da

dire sul lavoro, sull’amore, sul vitto, sui bagordi, sui guai, sugli affanni,

oppure perirò nello sforzo”. Per restare incollato alla sua utopia, Joe Gould

vive “l’arte del fai a meno”, evita in modo accurato un lavoro decente o

regolare che gli impedirebbe di pensare e rimane tutto il santo giorno in

ascolto di “conversazioni prolisse e conversazioni brevi e vivaci,

conversazioni brillanti e conversazioni sciocche, bestemmie, slogan, commenti

grossolani, frammenti di litigi, borbottii di ubriachi e mentecatti,

implorazioni di mendicanti e barboni, proposte di prostitute, imbonimenti di

bancarellisti e venditori ambulanti, sermoni di predicatori di strada, urla

nella notte, dicerie incontrollate, grida accorate”. La presenza stessa di Joe

Gould diventa una parte di New York, in particolare nel Greenwich Village, ed è

l’apologia dei bassifondi, di uno spirito libero e iconoclasta e insieme di tutto

un universo di outsider, compresi “gli eccentrici, gli spostati, i

tubercolotici, i falliti, le promesse mancate, le eterne nullità”, lui stesso

in testa al variopinto corteo e poi “gli altri si sono persi per strada.

Qualcuno è nella tomba, qualcuno in manicomio, e qualcuno nel mondo della

pubblicità”. Se va a caccia di ketchup, di mozziconi di sigaretta, di frasi

colte al volo e del momento giusto, quando tutto va a rotoli, per scriverle per

sempre. E’ quello che ha fatto per lui Joseph Mitchell con una visuale sempre

ravvicinata e misurata eppure coinvolgente: “Se proprio doveva recitare la

parte dell’idiota, l’avrebbe fatto su una scena più grande, davanti a un

pubblico più congeniale. Era venuto al Greenwich Village e si era trovato una

maschera, l’aveva indossata e non se l’era più tolta”. In effetti, vivendo sulla strada, open air, Joe

Gould di segreti non ne ha molti, ed è una figura pubblica nel migliore dei

sensi, cioè che appartiene a tutti, proprio come dovrebbe tutti dovrebbero

percepire l’indiscutibile necessità di proteggere almeno l’idea, l’eventualità

di una vita o anche di una porzione di vita con un minimo margine di

eccentricità, fosse soltanto una fugace deviazione o una piccola, salutare fuga

dalla realtà.

domenica 6 gennaio 2013

Kurt Vonnegut

Per capire di cosa si sta

parlando, quando si parla di Cronosisma:

“Il presupposto di Cronosisma Uno era che un terremoto, un improvviso difetto

del continuum spazio-temporale, costringesse tutti e tutto a ripetere ciò che

avevano fatto nel decennio precedente, buono o cattivo che fosse. Si trattava

di un déjà vu della durata di dieci lunghi anni. Non potevi lamentarti del

fatto che la vita fosse roba rifritta, né chiederti se stessi diventando scemo

o se tutti stessero diventando scemi. Non c'era assolutamente niente che

potessi dire durante la replica se già non l'avevi detto una prima volta nel

corso del decennio precedente. Non potevi nemmeno salvarti la vita, o salvare

quella di un tuo caro, se non eri riuscito a farlo nella prima occasione”.

Protagonisti dei cronosismi (che

in poco tempo diventano due) sono Kilgore Trout, scrittore di fantascienza (o

fantascientifico) e il suo alter ego, Kurt Vonnegut. O (come si sa) viceversa,

ma non è un grosso problema, perché una volta finiti tra i rami del folle albero

genealogico che Kurt Vonnegut dipana tra le pieghe di Cronosisma o si è disposti ad accettare tutto e di tutto, o è

meglio lasciar perdere. All’età di settant’anni e senza aver perso un filo

della sua verva visionaria e sarcastica, Kurt Vonnegut poteva permettersi

questo ed altro, compresa una sottile vena di ripetitività o, per dirla con

l’ineffabile Kilgore Trout, persino di viaggiare con il pilota automatico.

Difficile però andare a dirglielo perché proprio nel caos di Cronosima è facile vedere una rappresentazione paradossalmente

realistica del mondo in cui viviamo, dove, “così come durante una replica

conseguente a un cronosisma, la gente non cambia, non impara mai nulla dai

propri sbagli, e non chiede scusa”. Nel Cronosisma il tempo fluttua nel disordine delle parole, nel

florilegio di citazioni degli

altri scrittori (un piccolo saggio delle letture Kilgore Trout: Willa Cather,

Saul Bellow, Heinrich Böll, Thornton Wilder, Jerzy Kosinski, Sinclair Lewis,

John Steinbeck, Isaac Asimov, Hemingway e Thoreau, Shakespeare e Voltaire e,

più di tutti, George Bernard Shaw e Vonnegut stesso) e con la riduzione

temporale del cronosisma più

pericoloso, quello della televisione perché “le battute per la TV debbono

riguardare eventi che abbiano avuto a che fare con la TV, e molto recentemente.

Se una battuta avesse riguardato qualcosa che non era passato in TV per un mese

o più, gli spettatori non avrebbero avuto idea su cosa dover ridere, per quanto

le risate registrate potessero essere contagiose. Capito? La TV è una gomma

per cancellare”. Se c’è un’alternativa al

cazzeggio di una vita, come lo chiama Kilgore Trout, lo può dire solo Kurt

Vonnegut che infatti nelle prime pagine di Cronosisma spiega: “Nelle conferenze sostengo che una plausibile

missione degli artisti sia quella di far sentire le persone almeno un po’

contente di essere vive. A quel punto c’è sempre qualcuno che mi chiede quale

artista ci sia riuscito. Io rispondo: i Beatles”. Si può convenire, aggiungendo

gli Stones.

venerdì 4 gennaio 2013

Charles T. Powers

C’è

un villaggio polacco che è stato attraversato dalla storia e dove, anche se in

pochi se ne sono accorti “c’è sempre stato qualcuno, c’è sempre stato un segno,

un’orma lasciata nel dolce alternarsi delle stagioni, nelle generazioni di

foglie cadute e marcite”. In quell’angolo freddo e sperduto i grandi

cambiamenti umani e politici, le guerre, l’abominio del nazismo sono arrivati

quasi come l’eco di una voce lontana, eppure provocano variazioni

impercettibili, strani comportamenti, tradimenti, prove di forza perché “la

nostra storia è come una forza alle nostre spalle, che ci incalza senza farsi

riconoscere, ma che detta il modo in cui viviamo la nostra vita”. La piccola e

ombrosa comunità viene scossa dalla scoperta del cadavere di un ragazzo, il

primo passo di una spirale che per il protagonista de La memoria della

foresta si sviluppa in

modo esponenziale visto che “i fatti che sono successi qui, per piccoli che

possano apparire, sono diventati per me, e forse per tutti noi, una lotta

contro il passato e contro la profezia, contro la storia e contro il futuro”. A

Jadowia, il tempo scandito dalle stagioni non è un’opinione è un campo

magnetico a cui nulla può sfuggire e “così la storia non molla, e a volte torna

indietro e ci assale all’improvviso”. Sembra che ogni singolo albero, carro o

animale notturno possieda una propria memoria, tanto che Leszek Maleszewski

arriva a dire: “Non sono sicuro di credere agli spiriti, ma credo senza dubbio

in una sorta di coscienza, di consapevolezza, che in parte è immaginazione,

estrapolazione, o forse un origliare dovuto all’intuizione”. Su questo tessuto

umano, in apparenza inpenetrabile, bucolico e gonfio di vodka, in realtà

ipersensibile e attentissimo, s’innesta un omicidio che è un buco della

serratura attraverso il quale s’intravedono altri mondi, altre epoche intrise

di ricordi ingombranti e lancinanti. “Un tempo nuovo ci incalza. Molti di noi

devono fare del loro meglio per crederci, e molti non vogliono, molti non

possono” dice Leszek Maleszewski e lui stesso prova a farlo con tutto quel poco

che ha. Jadowia diventa una terra di nessuno tra due differenti e opposte

necessità, quelle dell’oblìo e della memoria, che si confrontano schierando

falangi di fantasmi. Emergono tra gli alberi, sui sentieri, dalla nebbia e più

di tutto nelle parole che svelano e nascondono segreti avvolgendo, increspando

e imprigionando le vite dei personaggi. E’ sufficiente una pagina di prologo e

in un baleno si è avvolti dalla storia, che “per metà è tutta una bugia, mentre

l’altra metà si regge sul tentativo di non ricordarne la parte peggiore”: la

scrittura di Charles T. Powers (che è stato inviato del Los Angeles Times a

Varsavia per più di vent’anni ed è scomparso nel 1996), è un flusso

inarrestabile che si dipana senza esplosioni o fragrori, ma con una certosina

attenzione al tono e all’atmosfera e un

ritmo costante, metodico e a lungo andare ipnotico, che rende speciale La

memoria della foresta un

romanzo unico e singolare.

giovedì 3 gennaio 2013

James Sallis

Le Vite

difficili indagate

da James Sallis, narratore con una spiccata propensione per la musica

e i profili dei territori americani, e altrettanto efficace biografo

e saggista, sono uno con cui lo scrittore scavalca il tema esplicito,

arrivando a scoprire, in fondo, che “Più di ogni altra cosa,

forse, l’argomento di questo mio libro è stato l’insuccesso. Ma

mi accorgo di aver finito per scrivere anche di come le nostre vite

di lettori, e soprattutto di scrittori, abbiano un’imperfetta

redenzione attraverso la letteratura. E di aver parlato di un genio

tutto americano per l’astuzia, l’eccentricità e la perversità,

per riuscire a portare in fondo le cose a dispetto di noi stessi.

Come specie, come nazione, come individui vediamo le nostre forze

sorgere spesso dalle nostre debolezze”. Una bella definizione e

James Sallis non deve ripassare per presentare con la giusta

temperatura gli identikit di Jim Thompson, David Goodis e Chester

Himes, i tre scrittori che ha scelto per rappresentare “quella

pietra angolare della letteratura americana” che è il romanzo

poliziesco (o noir, o hard boiled o con ogni altra declinazione lo si

voglia identificare). La chiarezza con cui James Sallis delinea

l’esistenza delle tre Vite

difficili gli

permette di convocare attorno a loro uno spettro significativo di

narratori, utile a scoprire “l’anima nera di una nazione”. En

passant, l’elenco comprende James M. Cain, Horace McCoy, Ross

MacDonald, Mickey Spillane, Cornell Woolrich, Dashiel Hammett, con

cui comincia tutto e infine, va da sé, Raymond Chandler. Gli aspetti

biografici si avvinghiano a quelli letterari e James Sallis è molto

abile nell’evidenziare i tratti principali di ciascuno di loro, in

modo breve, coinciso eppure esauriente. Già la scelta dovrebbe

essere indicativa perché, pur con le dovute differenze, Jim

Thompson, David Goodis e Chester Himes hanno scritto, rappresentato

(e vissuto) mondi marginali e violenti, fallimentari e oscuri che

sapevano far diventare, nella definizione dello stesso James Sallis

“oggetti rari e meravigliosi: diamanti di seconda scelta, forse, ma

pur sempre diamanti. Fatti per essere usati, e non ammirati, hanno i

loro grossi difetti. Eppure, messi controluce riflettono le nuove

prospettive di un mondo che credevamo di conoscere. E sanno penetrare

a fondo oltre lo schermo dietro il quale la vita svolge il suo

corso”. La distinzione non è relativa perché Vite

difficili si

apre con un illuminante (ed importante) squarcio sull’ascesa e

sulla caduta dei paperback, quei romanzi “mondi portatili” che

costituirono una parte fondamentale della cultura popolare che, come

scriveva D.H. Lawrence altro non è “se non una caricatura della

storia, capace di mettere in estremo rilievo i sentimenti e il modo

di pensare di una nazione”. Per questo Vite

difficili,

oltre a leggersi come un romanzo e a introdurre tre grandi scrittori,

è anche una testimonianza di rilievo per tutto un immaginario

(rock’n’roll compreso) che prende forma dalle pagine nere di

un’intera nazione.

mercoledì 2 gennaio 2013

Bret Easton Ellis

Trent’anni

dopo, Meno di zero è

un bizzarro reperto archeologico, intenso e fluorescente, che parla ancora del

futuro. Il suo è un tempo immobile, un eterno presente, artificiale e ambiguo

come è Los Angeles con i suoi deserti, immaginari o reali che siano. L’elogio

dell’evanescenza di Bret Easton Ellis ha il ritmo feroce di un videoclip perché

si ingozza delle due principali attrazioni cittadine, la finzione continua e

suprema del cinema e la feroce velocità della musica pop. Il senso della

prospettiva permette di seguire e di comprendere con maggiore precisione quegli

indizi musicali che sono determinanti nel formare il ritmo di Meno di zero e nello svelarne i temi fondamentali. A

scanso degli equivoci generati dal titolo, i riferimenti musicali appartengono

ben poco alla caustica ironia di Elvis Costello: fin dall’esordio, Bret Easton

Ellis è sempre stato molto abile nella sottile arte del depistaggio,

disseminando tracce e indicazioni contrastanti. In realtà, la colonna sonora di

Meno di zero

appartiene alla generazione dei genitori ed è da lì che forse bisogna partire.

Quando, all’inizio del romanzo, Clay sale sulla macchina del padre che gli

mette un cassetta di Bob Seger “nell’assurdo tentativo di stabilire una

comunicazione”, è già chiaro l’abisso. Bret Easton Ellis non lo dice, ma le

coordinate temporali suggeriscono che quel nastro sia The Distance e se la frattura è evidente perché Bob

Seger è più vicino agli Eagles che agli X, bisogna ammettere che genitori e

figli vivono tutti nell’atmosfera vacua e decadente di Hotel California. Nel colmo delle reaganomics non ci ci

si chiede da dove provengono i soldi, e non serve chiedersi dove vanno a

finire: Mercedes, Porsche, Ferrari, cocaina, champagne, psichiatri e lifting

(un’associazione da tenere ben presente) in cerca di un’identità che non c’è

perché la promiscuità di Los Angeles è una somma infinita di solitudini e, come

dice Clay alias Bret Easton Ellis “qui si può sparire senza saperlo”. Non a

caso, il simbolo ricorrente, il punto focale su cui si concentrano tutti gli

sguardi, l’elemento che ritorna come un loop elettronico o un artificio della

sceneggiatura di un film, è la piscina. E’ il gadget che definisce la noia,

l’indifferenza, la disperazione, persino il colore e l’atmosfera dominanti in Meno

di zero, svelati poi

dallo stesso Clay quando dice: “Penso alla gente che ha paura di buttarsi, e

alla piscina di notte, con l’acqua luminosa che brilla in giardino”. E’ lì che

il riferimento musicale più intenso diventa la citazione Straight Into

Darkness di Tom Petty

perché tutti i personaggi di Meno di zero stanno andando verso il fondo, buio e senza fine, e Bret

Easton Ellis usa una scrittura arida, cinica e meccanica, per scrivere un

doppelgänger alterato e pop di Mentre morivo di William Faulkner, a sua volta buttato

lì, tra una striscia e l’altra. I coyote scendono affamati dalle colline. John

Doe e Exene Cervenka cantano Los Angeles. Tutti portano occhiali scuri, come Elvis Costello sulla

copertina di Trust.

C’è sempre il rischio di restare abbagliati da una grande sole nero.

Iscriviti a:

Post (Atom)